宾志辉 ——六四34周年祭

1

2017年11月24日,准备离开北京举家迁徙匈牙利之际,我去拜访了宾志辉。

上午10点,依照电话约定,我驱车沿着北京体育馆路转了几圈,泊车在一个小区的路边,问到了小区门口的小超市。

推门进去,一个50岁上下,面皮白净,比我略显年轻的男子从墙上挂着电视机的小柜台里钻出来。伸出双手说,我就是宾志辉。在我仔细端详他的时候,显然他有些腼腆。脸上虽有些小店老板的市侩气,但眼神里透着亲切、诚恳和兴奋的光芒。甚至莫名的,还有某种历史性会晤的庄严感。

几句寒暄,他安顿好一旁一位5-6岁的小男孩在做作业后,便依言领我参观商店。店面不大,约莫二十平方米,满满当当陈列着烟酒、食品、饮料,油盐酱醋及日用小件等。我们沿狭小的甬道转了一圈,倒是灯火明亮,一尘不染,角角落落有好几处摄像头。他一边缓缓介绍店面的情况一边回答我提出的各种相关问题。小店已经经营十几年,是他出狱后最持久,稳定的一份工作。也是目前家庭唯一的生活来源。

与他比邻的是一个200多户人家,近千人居住的小区。小店负责提供小区居民的日常用度。他介绍说,他的坐牢经历在小区几乎尽人皆知。不仅没有受到歧视,相反,正因为有了这4年的牢狱生活,让他获得了小区几乎所有人的信任与敬重。似乎他们都知道,那一年究竟发生了什么。似乎进店是一种补偿。小店也因此生意兴隆,买卖相当稳定。他现在也在小区买了一个小房子,安顿了下来,家里还有一个80多岁的老母亲和他同住。

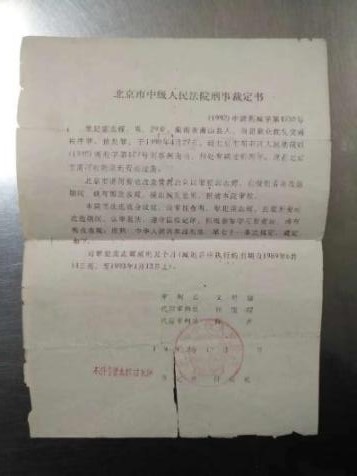

我们再次在柜台前的凳子上坐下来的时候,他递给我一瓶水,然后从一只有些陈旧的拉链包里小心地取出一张张有些发黄的纸片,递给我。一一介绍:这是他的被捕书,这是搜查证、搜查清单,这是裁决书、释放证等等。看得出,保存这些,是因为这不仅已经不是一种耻辱,相反,是一种荣誉。

这张1989年6月14日签发的折痕明显的《扣押物品清单》,列了六项内容。鉴于收件人拿到的是复写件,字迹有些模糊,但清晰可辨。第一项是钢盔壹个。这只头盔是6月3日晚上在长安街头,他看见火光冲天,密集枪声中倒地死去的一个个大学生和普通市民。一通痛哭流涕后,当场用随身小刀刻下了“残暴血腥的记忆”这7个字。他原想让子孙们籍此永远记住这个耻辱的日子,让他们记住这一天到底发生了什么。

第二项就是日记本。

“你看”,他用食指指着第二项。“喏,这就是你的日记本,《北上日记》。”我顺着他的手指,俯身仔细查看那有些潦草,甚至有些模糊的一行字: “大笔记本壹个。”我定定地看着,鼻子忽然有些发酸。想不到28年前,自己参与的那场轰轰烈烈的天安门民主运动在一切都烟消云散后,仅在这里、这张纸上看到一丝自己参与的痕迹。忍不住在这行小字上用指肚来回轻轻抚摸了一个来回。

“这是你和我联系的纽带”。宾志辉一旁轻声地说,似乎有些兴奋。我点点头,抬臂用手掌轻轻握了握他的臂腕。后面几项是他从广场和学校收集来的传单和录音若干,已经无足轻重了。

“我的判罪依据主要是第一项和第二项。”宾志辉缓缓地说。“依第一项,他们判定我参与了阻拦解放军入城的叛乱。但是,我们的同事和街坊参与阻拦解放军入城的多了去了,都只是判个一年半载。有些甚至就是个批评教育而已。我却被判长达十四年,这与你的日记本有关。——估计是上边通过日记,发现揪住了一个落网的大胡子,发现我与高自联的叛乱大头目竟有这么深的联系。才决定重判的”。

“十四年?不是四年吗?”我拿着裁决书。问。

“不错。那是后来在父亲的四处奔走下,才改判为四年徒刑的。在老人心目中,革命了一辈子,最后如果连自己的孩子都保护不了,革命的意义在哪里?真那么一判,人这一生就全毁了。当时,我刚成家,儿子才6个月大。哎,家父真是豁出去了。甚至为筹措经费,由他做主,卖掉了大哥正在经营的那家红红火火的饭店。最后是父亲时代的法院一位老院长帮忙,才解决大问题。”

这时,我又俯身看了一眼,在搜查记录及被捕通知书上,都工工整整签着“宾汉生”这个名字。这是父亲,已经去世多年。

超市渐渐上客。见不便,我起身告辞。

这次一个多小时的初晤,离开志辉家的超市时,已经将他看作了自己的家人。并约好改天一起吃饭。届时,将他80多岁的母亲和我90岁的母亲都带上。弟兄伙好好聚一聚。

2

通过《北上日记》与宾志辉的交集,中间还隔着一个人。那就是任畹町。

屠城的头一天, 即6月2日晚上。广场及周边气氛,已经笼罩在一片肃杀及巨大的恐怖中。尤其是广场四周的高音喇叭里一遍一遍传来杨尚昆杀气腾腾的《紧急通告》:

“全体市民们:首都今晚发生了严重的反革命暴乱。暴徒们猖狂袭击解放军指战员,抢军火,烧军车,设路障,绑架解放军官兵,妄图颠覆中华人民共和国,推翻社会主义制度。人民解放军多日来保持了高度克制,现在必须坚决反击反革命暴乱……凡在天安门广场的公民和学生,应立即离开,以保障戒严部队执行任务。凡不听劝告的,将无法保证其安全,一切后果完全由自己负责。”

声音嘶哑,寒气逼人。已经播放了十多个小时,还在继续嚷嚷。谁都明白,广场上将有一场血腥屠杀。

在广场低矮的帐篷里,这时,我正接待前来拟劝学生离开天安门广场的任畹町老师。他刚从保卫天安门广场指挥部出来。此前,听过他的演讲。今天,通过两三个小时的彻谈,我觉得任老师是值得信任的。

此番4月17日自海南北上,直抵北京,深度参予这场民主运动并打算以自己微薄力量做一些贡献,是我十几年来的夙愿。也是我作为一个底层读书人的唯一能做的事情:要流血,自我始。所以,我决心坚守广场。尤其是将和身边这几千名坚贞的大学生们一起赴死,我愿意。

平生我爱写日记。从海南一路北上,到北大,到请愿,到游行,到绝食,到声援,到坚守,到与广场同在与学生同生死的意志……近50个日日夜夜,一个个跌跌撞撞的生与死的考验关头。点点滴滴,我都写在这本 《北上日记》里。已经是厚厚的一册了。

我知道情形危急,也知道自己这27岁的生命可能随广场上的帐篷一样,在枪声、在烈火、在坦克隆隆的碾压声中,沦为垃圾,化为灰烬和尘土。但日记不死,也不能死。自己16岁那年上大学,从此开启写日记的生涯。这本《北上日记》和自己前11年的日记合在一处,庶几将形成同拜伦、同雪莱、同普希金一样杰出的生命存在。而《北上日记》自然是我生命的巅峰。于是,我郑重地拜托任畹町先生将这本日记带出广场,带给我的家人。至少,给父母、给情人、给家人一点念想。让他们知道,自己的亲人在生命最后时刻是骄傲荣耀的。就像那勇敢的十二月党人。

据任先生后来介绍,此时,他自己也不安全。随时随地将再度遭到逮捕。

当晚,离开广场后。在复兴门拦阻解放军入城的人群中,他眼前一亮,发现正将宽大的公交车横过来,倔强地挡在长安街路中央的宾志辉。原来,宾志辉是市公交公司1路公交车司机。通过简单的交流,宾志辉欣喜地告诉任老师,“我认识您。好几次听过您的演讲呢”。一下子,二人拉近了距离。老任决心将《北上日记》交给眼前这位俊朗的青年。为稳重起见,他提议是否可以和志辉一道回家去认认他家的门头?志辉欣然同意。于是,二人一同来到甜水园东街8排7号宾志辉的家。当晚并留宿一晚。翌日清晨,二人又一次返身回到长安街,投入到全程阻截军车入城的洪流之中。

宾志辉后来多次,在各种场合下反复道歉。因为自己的一切都是背着父母去干的,担心父母害怕和反对。那一晚,静默悄悄的,连口水都没有给任先生喝。

“其实,我是老实交代了这本日记的来历的。曹老师,真对不起。对不起你和任老师对我的嘱托和期待”。那次在超市,宾志辉无不歉疚地说,“我估计我是这世上唯一通读了《北上日记》的人,一口气读完的。你每天写那么多,写的那么好。任老师交给我时又那么郑重。我就知道我碰到了一个了不起的大人物、大英雄,也知道肩上的担子。想将它收藏好、保护好。并期待哪一天能将这本《北上日记》亲手交还给它的主人。哎,可是我弄砸了,在我手里给搞丢了。——他们是在我被捕后的一个月,分两次提审了我和日记本的关系。估计,他们是在上峰读过之后,决定要查它个水落石出的。——我起初本不想讲,但扛不住。他们用电棍捅你的睾丸。我就只有老老实实交代了这本日记的来龙去脉。第二次,他们通过几十个人的照片,让我从中找出任畹町。我一眼就认出了。他们才相信了我说的这一切。”

“是的。同一时刻,他们在监狱里也因此提审了我。时间地点人物吻合了,才给翻篇。”任老师在听到我的转述后,接着说。

“也因此,小宾的案子和我的案子应该归档到了一块儿。那本东西应该还在,他们不敢毁,谁也承担不起这个历史责任。应该就存在北京市公安局的档案馆里。”或许是为了安慰我。任老师补充道。

3

2017年初秋,匈牙利身份下来后,我第一次探访了布达佩斯。同时,在阔别经年后又一次在巴黎与任畹町相见。一家茶座刚落座,“找到宾志辉了。”老任将手提包往桌上一放,兴奋地说。原来,宾志辉在超市安定后,下决心要找到任畹町先生。于是,他通过facebook满世界的寻找任先生的下落,终于如愿。

茶间,老任告诉了宾志辉出狱后的状况。先是妻子离他而去、改嫁他人,后是被市公交公司开除。工作家庭双双丢失的宾志辉恍惚了一两年后,才渐渐有所振作。先是摆地摊、后来开出租车、后来开了家超市。据介绍,他前几年又重新组织了家庭。只是,已经丧失了生育能力。

“你们应该取得联系。你们真正叫做一个藤上连着的俩苦瓜啊。”老任最后深情的说。于是,才有了我们的超市初晤。

“那个叫罗姆的曹旭云,究竟是何方神圣?现在怎么样了?我时常想象着你的各种各样的情况。我蹲四年班房,算不得什么。但是,那么一位有才华的大哥,现在怎么样了啊!于是,我下载了大纪元,家里安装了卫星电视。下班后,总在第一时间关注海外民运及民运人士的一举一动。却没有发现你的一点消息,是死是活?我真的一无所知呢。去年前,有时想象你穷困潦倒,有时又想象你大富大贵。但我坚信,只要你还活着,此生我们一定能够相见。嘿嘿。”超市里,宾志辉说着说着,又憨厚地笑了,“但是,你就住在望京,我们挨得这么近,是我万万没有想到的。”

跨过年,我在安外大街的盐府人家自贡菜馆宴请朋友并与国内作别。一并邀请了宾志辉。不料,志辉来信婉辞。我很意外,忙问为什么。他的回答更让我意外:“与你交往的都是大知识分子。我一个老大粗,往那儿一戳,又说不上话。是不是很傻,很难为情?”

“哪里的话儿?都是我最好的朋友,也没有外人。你的情况,有些朋友是知道的。你来吧。”

“我倒不是担心我,我自己无所谓。关键是你。你是场面上人,别让你因为我而让朋友们看轻了咱。”

我急了。“志辉,快快别这样说。你不光不是我的羞耻,而是我的骄傲、也是朋友,更是我们时代的骄傲。一定来,一定要来!”

志辉这才赶了过来。席间他洋溢着喜悦。告辞时又悄声耳语我:“今天听到的,都是电台节目里那些嘉宾们说的话。现实中,我第一次听到呢。”看得出,他神采飞扬。

而在我心中,总觉得对不起眼前的这个宾志辉。就顺势问他今后的打算。他脱口而出:“我,怕是指望不上罗,能将个小店平稳开下去就不错。最多,到时候,跟你们端端茶,倒倒水而已”。

4

2019年六四30周年将至。在一帮朋友的推荐帮助下,拙作《爱尔镇书生》与陈小雅的《八九民运史》一道,藉杨建利博士、韩联朝博士的鼎力支持,公民力量正酝酿在华盛顿召开新书发布会。拟召集中外十几家媒体进行报道。

我迅速与宾志辉通话,告诉了这个消息。询问他是不是可以在节目录制时,通过视频做一个现场直播的越洋采访?“告诉世界,你与六四的故事、你与那本《北上日记》的故事”。志辉说,他一生从来没被采访过,怕把握不好。询问我,他是不是可以录制一个视频,简要讲述一下他与《北上日记》的经历,到时候播放?我说好。

第二天,他盛装之后,录制了一段5分钟的视频。讲述了他与《北上日记》的前世今生,发给了我。接着询问视频可不可以?能不能用?若哪里有不对,他可以重录。

视频很好。只是他慈眉顺目,眼睛总看着地面,觉得要能看着镜头说,会更好些。他接着依照我的要求,再录了一遍。这一次的确非常成功。但是,志辉很快跟我来了一段语音。大意是说,其实,他有很多的话想说,但是不方便。一是他怕家里的超市,一是怕让80岁的老母亲担心。所以,“请你原谅。我录的不好,怕是让你失望了”。

“没有,没有。你录得很好。”

事实证明,宾志辉5分钟的视频,在两个多小时的直播中果然别开生面,引人入胜。取得了非常好的效果。纽约《世界日报》著名记者曾慧燕女士(燕姐)为此还写了长篇评论,给予了热情洋溢的赞美。

新书发布会结束,回到布达佩斯后的第一时间,我与志辉通报了情况。他兴奋地说,他全看到了。并告诉我,他搜寻了相关发布会及《爱尔镇书生》所有有关的新闻及信息。

我随即与他寄去了两本新书。收到后,他埋怨我寄多了,只要寄一本就行。“那么贵重的书,应该多留一本给其他的朋友。”

约莫一个月后,宾志辉与我发来了一条短信。大意是,他读得很慢。因为很多繁体字他不认识,需要查字典。这么厚的一本书,估计全部读完,需要个一年半载的时间。并说,所以来信,是因为书的扉页题签里我要他“多多批评指教”。

“批评、指教都谈不上。但是,读完后,谈谈我个人的读后感是可以的。——我怕你着急,不清楚我的阅读进度。所以告诉你。”

哎,这个宾志辉,人太老实了。

渐渐的,我也将这件事给忘记了。

5

2021年8月2日,忽然收到任畹町老师的短信。说,宾志辉去世了。

我一惊。忙问是什么情况?任老师说也不清楚。只是给了我一个联系电话。我赶忙发信过去。对方说他是宾志辉的孩子,并说:“先父在去年1月23日去世。因肝衰竭。”

“我父亲他也是突然的。仅7天。不过好在没有受罪。”

我告诉他,朋友们都很震惊。并说我和他父亲关系很特殊,像家人一样。

“嗯嗯,您一发私信,我就知道您是我爸爸提到的那位老师。”

我问他自己是什么情况。他说,“在北京。在父亲那房间子里,和女朋友两个人住。”

“那你弟弟呢?”

“我没有弟弟。”

我忙告诉他那年在他家超市,他父亲身边有一位在读书的5-6岁的小男孩。

“哦,应该是邻居家的孩子吧。许多时候,大人出门不方便,孩子就交给我父亲给照看一下。”

接着,我问他奶奶的情况。“奶奶在我父亲走的前一个月走的。”

接着,我问他伯父的情况。“伯父还好。”

接着,我问他家的超市。“小店已经关了。不开了。可能我父亲也是由于心情的缘故。加上种种因素吧。”

没说透,似乎欲言又止。我也就不便多问。

再见时,我要他与我多多联系。他说好的,弹出一个笑脸,就关闭了窗口。但是,已经20个月过去,他再也没有和我联系过。

6

又是一年的春夏之交。欧洲的春寒,去得比北京要晚。料峭风中还带着一丝西伯利亚的寒意。抬眼窗外,绿草如茵,树缝衬着蓝天。粉红色的樱花从黑压压、错落的树枝间次第伸出,正摇曳风中。

34年前,宾志辉的蒙难与我有着密切关联。命运之手,神奇地将两个完全陌生、甚至两个完全不相干的人,这么罕见、这么紧密地联系在一起。几次见面,我总这么感叹,觉得不可思议。

无论如何,挥之不去的是宾志辉那憨厚的笑容,还有那白净的、保养得比我还显年轻的脸庞。几次见面人都好好的,怎么转眼就肝衰竭了呢?宾志辉的突然死亡,难道?……忽然,我心上一紧,一股巨大的寒意迅速笼罩全身。

2023年4月23日 布达佩斯

本站刊登日期: 2023-05-12 13:26:50

-

奧斯陸宣言

奧斯陸宣言

-

从台独青年到国民党主席:郑丽文谈“两岸和解”

从台独青年到国民党主席:郑丽文谈“两岸和解”

-

迴響在台海兩岸的自由鐘聲——追憶林毓生先生 (中英文)

迴響在台海兩岸的自由鐘聲——追憶林毓生先生 (中英文)

-

遥远珍贵的交谈(散文)

遥远珍贵的交谈(散文)

-

審毛:中國未盡的公民作業——毛澤東忌日四十九周年

審毛:中國未盡的公民作業——毛澤東忌日四十九周年

-

许智峯获澳庇护 港政府强烈反对

许智峯获澳庇护 港政府强烈反对

-

一代人:使命未達 --悼念傅國湧弟兄

一代人:使命未達 --悼念傅國湧弟兄

-

那美好的仗他已經打過了 ——緬懷曹旭雲先生

那美好的仗他已經打過了 ——緬懷曹旭雲先生

-

周周侃脱口秀主持人周强被中国当局以煽动颠覆国家政权罪判...

周周侃脱口秀主持人周强被中国当局以煽动颠覆国家政权罪判...

-

隐者傅国涌开窗归去

隐者傅国涌开窗归去

-

痛悼傅國涌先生

痛悼傅國涌先生

-

秦偉平恭賀尊者達賴喇嘛九十華誕

秦偉平恭賀尊者達賴喇嘛九十華誕

-

萧美琴访捷克遭中方跟随险酿车祸 中方否认有阴谋

萧美琴访捷克遭中方跟随险酿车祸 中方否认有阴谋

-

花架子--我的遗嘱故事

花架子--我的遗嘱故事

-

懷念章立凡

懷念章立凡

-

达赖喇嘛认证的班禅喇嘛 遭中国政府强迫失踪满30年

达赖喇嘛认证的班禅喇嘛 遭中国政府强迫失踪满30年

-

程凯:我的1980年代

程凯:我的1980年代

-

达赖喇嘛新书描述与中国历任领导人的谈判与抗争

达赖喇嘛新书描述与中国历任领导人的谈判与抗争